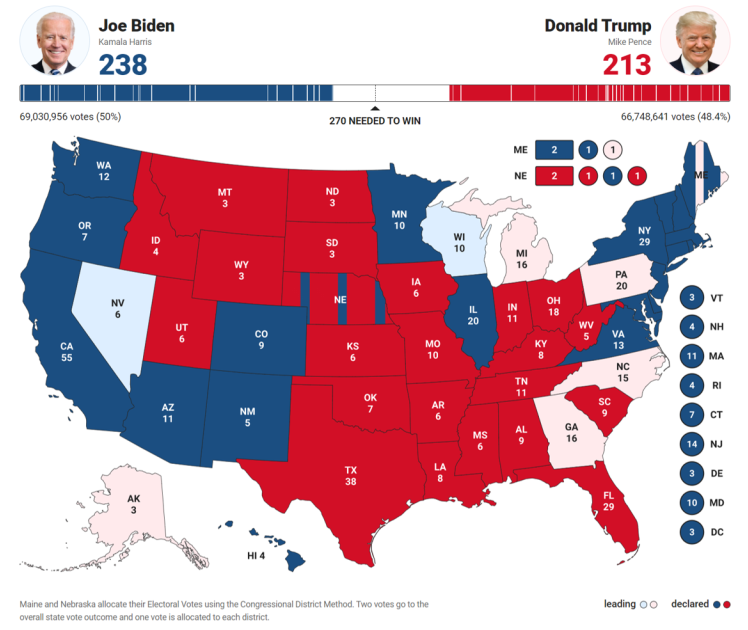

此时,全世界有两位老人家都在为了仅有的一个Job Offer而焦急等待...

到目前为止,最终的Offer仍然迟迟没有发出,两个人的比拼也呈现出胶着的情形。谁会最后拿到那唯一一张offer,大家还要继续等待。

等待的过程永远充满了焦虑,如果你也正在等待自己心仪公司的offer,或者等待他们给你发出面试的邀请,你是否会出现以下症状?

点击立即测试你的求职焦虑度!

如果结果已经是中度甚至重度焦虑了,那你就需要多多留意自己的状态了。

不过因为求职而带来负面情绪甚至身体反应的,不仅仅只有你一个人。明尼苏达大学卡尔森管理学院最近发起了一项研究,该研究调查了求职过程中求职者的心理健康的变化。

其实不用看结果都能猜到,几乎每一个经历过求职的人都曾经体验过:最开始找工作时会有一些兴奋,直到10-12周后都找不到合适的职位时,候选人们的的心理健康就会收到极大的影响,甚至有人会产生抑郁情绪。

在研究中,这种因为求职而导致的抑郁情绪通常被称为求职抑郁(Job Search Depression):当你处于求职阶段,但迟迟没有得到正面的反馈,甚至所有发出的简历都没有下文的时候,就会产生一种似乎永远都找不到工作的负面感觉,而且这种绝望的感觉就会一直缠绕着你…

不知道有多少同学中枪了。

虽然被称为Depression,但这种因为求职而产生的负面感受,更多还是一种情绪,而不是一种病症,所以还是有解决办法的。我们可以来看看引发这种负面情绪都有哪些原因,再来一一对症下药~

负面情绪的背后

产生各种负面情绪的背后,其实是想要向上、想要变好的期待。换句话说,如果你有一点求职抑郁了,那么很有可能是因为你太想要求职成功了。

在面对一个目标的时候,我们总是习惯用焦虑和恐惧,甚至是恐吓的方式来促成改变,原因是,这些方法真的很好用。在焦虑和恐惧的状况下,人是很容易被激发和控制的。成功学就会经常喊口号:对自己狠一点,更狠一点!

但这样真的有用吗?最开始或许可以,目标比较简单的时候或许可以。但如果面对一个长期且艰难的任务时,如果你还是想要通过压力来让自己进步和改变,很有可能会失败,甚至变成“自责——放纵——焦虑——放纵“这样的恶性循环。

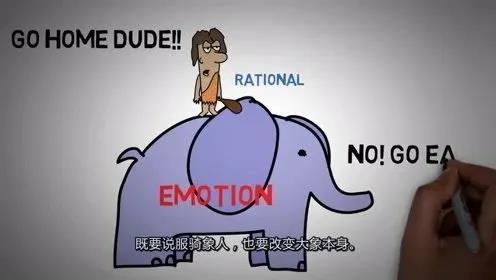

美国著名心理学家Jonathan Haidt在他的著作《象与骑象人》中提出了大象与骑象人的隐喻。海特认为,人的心理有两套系统:一套是代表着内心感受、本能、情绪和直觉的自动化系统,另一套是有意识的、代表理性和思考的控制化系统。自动化系统如同一头桀骜不驯的大象,而控制化系统则是一个理智的骑象人。

当我们骑在大象背上的时候,我们以为自己可以控制大象,但其实,我们只能在大象愿意的范围内做出行动。大部分时间,我们只能与大象合作。

用焦虑、恐惧、内疚的情绪来激励大象,大象只会焦虑烦躁地在原地打转。更何况,内疚和自责还会降低你的自尊,让你觉得自己懒惰、一事无成,进而破罐子破摔。

所以,每次苛责自己的时候,不妨想象一下,自己内心其实是一头温柔又可爱的大象,你并不需要拼命push它,尝试去理解它、甚至爱它,或许一切都不一样了。而这种理解和爱,是驱动大象改变最重要的部分。

重建生活的秩序

无论是找实习还是找全职,都会面临一个环境的转换和身份的脱离。我们需要从学校迈向社会,要从一个学生转变为一个“打工人”。求职让人产生负面情绪,很有可能是因为环境、身份转变而带来的焦虑和困惑。

当我们脱离了原有的环境和关系的时候,我们其实也脱离了在这个环境和关系中所附带的角色和身份。而角色和身份其实就是自己和外界关于“我”这个主体的统一认知,是一个共识。在一个稳定的环境中,这个身份的定义是稳固的,虽然有一定的限制也带来了足够的安全感。

而在求职的过程中,原来的环境和身份已经不在,但全新的环境和身份又没有确定下来,这种情况下就容易对于自我产生怀疑,这也是不少同学在求职过程中逐渐丧失信心的原因。原来在学校的一切成绩被抹零,但职场上连个起点都没有摸到,“我”到底是谁?

斯坦福大学认知心理学家Hazel Markus认为,每个人身上都存在很多“可能的自我”。因为工作在我们的生活中越来越重要,以至于我们把工作身份(自我)的丧失当成一场灾难。但实际上,就算丧失了工作上的“自我”,你还可以选择工作之外的其他“自我”。

认识到自己是由各种各样的经历、兴趣和价值观组成的——不仅仅是你的就业状况——并且“在你的生活中还有其他你可以依靠的领域,作为快乐和自信的来源”,Markus补充道。

为生活增添一些确定性

几乎每个人在求职的过程中都会饱受煎熬,因为没有人能预测到结果,也就是说这是一条充满了不确定性的道路。无论你背景有多好、准备多么充足,都逃离不了这个魔咒。只有等你拿到心仪的offer,或是无奈接受一个并不是首选的offer,所有的可能性才塌缩为那个唯一的的现实。

纽约大学心理学教授Michelle P. Maidenberg指出,不仅是求职,生活本身就是不稳定的、令人不安的、脆弱的、模棱两可的。所以我们每个人都需要“认识到生活的不稳定,接受这种不稳定以及生活本身的脆弱”。同时需要“采取直接的行动,以及有意识地努力,才能让自己立足于当下,减少不确定性对自己产生的负面影响”。

威斯康星大学拉克罗斯分校社会学系教授Dawn R. Norris,和很多处于职业转换期的人进行了深度访谈之后指出:“脱离规律化的工作,很多求职者的生活变得‘失控’。”

具体需要怎么做呢?Dr. Norris提出,想要解决求职期自我身份认知的丧失,最好的办法就是从生活小事开始重建秩序。最简单的办法就是为自己设计一个求职schedule,规定自己每天每个时段分别需要做些什么,然后严格按照时间表执行,让自己从生活细节开始重建秩序。

其次,虽然我们很难欣赏小的成功,尤其是那些看起来平淡无奇或与找工作没有直接联系的小成功,但小成功的力量意味着这些时刻会对我们的精神和情感健康产生重大影响。所以多看看自己除了工作之外的优点。

以上,就是针对Job Search Depression,你可以尝试去改变的三个方向。求职虽然重要,但也只是生活的一个部分,不要让它影响你的生活。保持一种行动上紧张但心态上放松的状态,对于你自己以及求职结果,或许都更有帮助!

今天为大家准备了咨询/投行的笔试真题,虽然这两个行业网申都快结束了,但最后的机会也不要放过。除了祝大家offer多多,还有一个朴素的祝福:希望你健康、开心。

参考文献:

Markus, H. R., & Conner, A. C. (2014). Clash! How to thrive in a multicultural world. New York: Penguin (Hudson Street Press).

Markus, H. R., & Conner, A. C. (2011). The culture cycle. Edge.

Markus, H. R. & Kitayama, S. K. (2010). Cultures and selves: A cycle of mutual constitution. Perspectives on Psychological Science, 5(4), 420-430.

Norris D R . Job Loss, Identity, and Mental Health[J]. 2016.

Gable S L , Haidt J . What (and why) is positive psychology?[J]. Review of General Psychology, 2005, 9(2).